Chaque 8 mai, les commémorations marquant la victoire alliée de 1945 rassemble de nombreux vicomtois au pied du monument aux morts érigé en hommage aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale. La lecture des 33 noms gravés, sombre litanie en l'honneur des «morts pour la France», ne dit presque rien de ces hommes et femmes dont les noms sont désormais figés dans le marbre, rien de ces soldats originaires de la commune morts pendant la bataille de France de mai-juin 40, rien de ces résistants morts pour la libération du territoire dont 6 jeunes vicomtois tombés au Mont Mouchet lors des terribles combats de juin 44, rien de cet autre fusillé avec 24 résistants à Orcines le 13 juillet 44, rien de cet ouvrier raflé à la sortie de la papeterie de la Banque de France puis fusillé, rien de ces hommes et femmes déportés vers les camps de concentration de Dachau, de Bergen-Belsen ou d'ailleurs.

C'est en novembre 2015, au retour d'un voyage d'étude à Auschwitz-Birkenau proposé à 40 professeurs d'histoire-géographie par l'Académie de Clermont-Ferrand, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah, que j'ai souhaité travailler plus particulièrement sur trois noms du monument aux morts de notre commune dont j'ignorai tout : Henry Blum, Simone Blum, Gisèle Moyse. Au fil de mon enquête, j'ai pu retrouver la fille d'Henry et de Simone. Je tiens donc à remercier Madame Francine Menichini-Blum qui a eu la gentillesse de me confier cette histoire familiale douloureuse. Je veux ici lui exprimer toute ma profonde reconnaissance, toute ma sincère gratitude pour son témoignage qui, je le sais, à fait rejaillir bien des souvenirs, bien des souffrances et des larmes. Je tiens enfin à remercier Monsieur Roland Blanchet, Maire de Vic-le-Comte et Monsieur Antoine Desforges, Conseiller Départemental et Premier adjoint au Maire de Vic le Comte pour avoir accompagné et soutenu mon projet. Patrick Modiano, le Prix Nobel de littérature, dans un livre dédié à une jeune fille disparue dans la nuit des camps, écrivait ceci : « Il faut longtemps, très longtemps, pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé ». C’est cette lumière que nous redonne ici Francine Menichini-Blum, petite fille réfugiée à Vic le Comte entre 1941 et 1944.

Henry BLUM est né le 6 août 1903 à Hochfelden petite ville située dans la plaine d'Alsace à 23,5 km au nord-ouest de Strasbourg. La famille d’Henry y est installée depuis bien longtemps. Son père, son grand-père, son bisaïeul, son trisaïeul y ont également vécu. L'arrière-grand-père était d'ailleurs la fierté de la famille car il avait été décoré de la médaille de Sainte-Hélène. Cette médaille, créée par Napoléon III, récompensait les 405 000 soldats encore vivants en 1857, qui avaient combattu aux côtés de Napoléon Ier pendant les guerres de 1792-1815.

Le jeune Henry reste peu de temps en Alsace. Il part vivre avec sa famille en Meurthe et Moselle puis à Paris. C'est là qu'il rencontre Simone Moyse chez des tante et oncle communs. Simone est née le 22 décembre 1906, à Rosières aux Salines, à quelques kilomètres de Nancy où elle passe une enfance heureuse auprès de ses parents, de son frère et de sa sœur Gisèle. Ses parents tiennent une petite entreprise artisanale de broderie. De cette enfance, Simone garde la passion des travaux d'aiguilles. Elle recouvre magnifiquement de tapisserie le petit livre de prières qu'elle utilise à la synagogue de la rue des Tournelles à Paris. La deuxième grande passion de Simone, c'est le piano qu'elle pratique à merveille. Elle aime la musique classique et assiste à de nombreux concerts donnés dans la capitale. En 1927, Henry et Simone se marient. Henry a alors 24 ans, Simone 21. De cette union naissent deux enfants, Pierre et Francine. Les deux enfants n'ont que 18 mois d'écart.

En 1939, Henry est mobilisé et participe à la campagne de France. Pendant ce temps, Simone est en convalescence avec ses enfants à Chamonix suite à une maladie pulmonaire. Au regard des conditions d’armistice du 22 juin 40 et de l'occupation de la zone nord, le couple prend la difficile décision de ne pas retourner vivre dans leur appartement parisien. En effet, en zone occupée, les autorités allemandes appliquent désormais une législation antisémite, inspirée par les lois du Reich. L'appartement de la famille Blum est alors totalement pillé par les nazis. A partir du début de l’année 1942, les nazis vont piller systématiquement les appartements parisiens laissés vides par leurs occupants juifs. Le régime nazi décide de récupérer les biens des Juifs pour les redistribuer à des Allemands. Une organisation, la « Möbelaktion », « l’Action Meubles » est créée pour mettre en œuvre le pillage. Tous les appartements sont entièrement vidés de leur contenu : vêtements, meubles, ustensiles de ménage, vaisselle , linge de maison, photos, papiers personnels (certificats, polices d’assurance...), rien n’est épargné. Cette action s’explique par la volonté des nazis de rayer les Juifs de l’Europe et par conséquent d’effacer toute trace d’existence qui leur est propre, à savoir les lieux et les biens qui leur sont attachés.[1] Tout le mobilier parisien de la famille Blum est ainsi pillé, dont le piano de Simone.

La famille s'installe pour un court temps à Juan-les-Pins avant de partir pour Vic le Comte en 1941. C'est là qu'ils retrouvent des membres de la famille qui ont choisi de se réfugier dans la petite cité auvergnate en attendant des jours meilleurs. Il y a là Paul et Fernande Moyse, les oncle et tante de Simone et leur enfant Claude. Ils louent un petit appartement. Un cousin de Henry loge à l'hôtel Notre-Dame. La sœur de Simone, Gisèle loge elle à Royat dans un hôtel à proximité de la chocolaterie « la marquise de Sévigné » dans laquelle elle trouve un travail. La famille Blum n'est pas la seule à choisir l'Auvergne comme terre d'asile. Le journal Le Moniteur du 22 août 1940 décrit l'exode de mai-juin 1940 « comme le plus grand mouvement de population enregistré depuis des siècles », et note que la population des huit départements du centre de la France a presque doublé avec l'afflux de 1, 4 million de réfugiés. A la mi-juillet, trente-cinq centres d'accueil et des centaines de Clermontois à titre individuels offrent vivres et couverts à 27 000 familles.[2] Cependant quelques semaines après l’armistice, beaucoup d'exilés regagnent leur lieu de résidence habituel. Mais de nombreux juifs préfèrent ne pas habiter la zone d'occupation allemande. De plus, ils subissent le veto des Allemands, qui trouvent plus facile de mettre la main sur les biens juifs en l'absence des propriétaires. De nombreuses familles s'installent donc durablement en Auvergne malgré la politique de la préfecture du Puy-de-Dôme qui multiplie les mesures visant à expulser les Juifs de la région. Par exemple, en septembre 1942, 356 juifs vivant à Clermont reçoivent l'ordre de quitter la région... et avec eux l’École rabbinique de France, le Consistoire israélite et d'autres organisations juives importantes. En fait, les juifs réfugiés vivent sous la menace d'une expulsion de telle ou telle ville selon le caprice du gouvernement de Vichy qui multiplie les lois antisémites. Durant cette période, on compte plus de 200 textes législatifs, qu’il s’agisse d’ordonnances allemandes, de décrets ou de lois. Ainsi, le 22 juillet 1940, le gouvernement de Vichy promulgue un décret-loi portant sur la révision des naturalisations établies depuis 1927 : 15 000 personnes perdent la nationalité française, dont environ 8 000 Juifs, et deviennent apatrides. De sa propre initiative, et sans pression nazie, l’État français adopte le 3 octobre une loi portant « statut des Juifs » et concernant les deux zones : « Est considéré comme Juif, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands parents de la même race si son conjoint lui-même est Juif. » Certains secteurs d’activité sont désormais interdits aux Juifs : la fonction publique, la presse et le cinéma notamment. Cette liste ne cesse de s’élargir décret après décret. Le 4 octobre, c’est la loi sur « les ressortissants étrangers de race juive ». Ils sont 40 000 à être internés dans « des camps spéciaux » (Gurs, Rivesaltes, etc.) où règnent la faim, le froid et les maladies. Le 2 juin 1941, l’État français ordonne un recensement sur tout le territoire et promulgue un deuxième statut des Juifs. Les fichiers constitués serviront ensuite aux arrestations.

C'est dans ce climat que la famille Blum s'installe à Vic le Comte, place Saint Jean, dans la petite maison attenante à l'église. Le logement est loué à Mademoiselle Boyer. Bien conscients des dangers, Henry et Simone prennent une fausse identité. Désormais, ils s’appelleront Monsieur et Madame Henri. Henry Blum est alors embauché en qualité de comptable aux établissements Audigier à Clermont-Ferrand. Homme sérieux et agréable, il est très apprécié de ses employeurs. Simone donne quelques cours de piano à une famille vicomtoise plutôt favorable à la collaboration avec l'Allemagne. A part ces quelques cours, Simone consacre l'essentiel de son temps à ses enfants désormais scolarisés à l'école primaire. Les résultats de la petite Francine sont d'ailleurs excellents. La place Saint jean devient le terrain de jeux des enfants qui s'étonnent parfois de retrouver quelques ossements en creusant légèrement la terre... La place est l'ancien cimetière médiéval. La famille Blum vit au rythme de la petite localité. On sympathise avec le gérant du Familistère. Avec les restrictions et le rationnement, on s'organise... la famille se ravitaille chez les paysans de Pardines ou d' Enval et Simone élève deux poules sur son balcon de la maison afin d'avoir des œufs pour nourrir la famille..... Les 14 juillet sont des moments importants pour la famille attachée aux valeurs de la République. Le jour de la fête Nationale , Simone coiffe les enfants d'une cocarde et de rubans tricolores.

Pendant ce temps, en France, les persécutions à l'égard des Juifs s'intensifient. En mai 1942, les Allemands obligent les Juifs à porter l’étoile jaune en zone occupée. L’accès à la plupart des lieux publics leur est interdit. L’exclusion se renforce. Début juin, les autorités nazies entament des négociations avec le régime de Vichy sur l’organisation et les conditions de mise en œuvre de l’arrestation, du transfert et de la déportation des Juifs de France, négociations qui aboutissent le 2 juillet 1942 à la signature d’un accord officiel avec René Bousquet, secrétaire d’État à la Police de Vichy. L’accord valide la participation des forces de l’ordre françaises aux arrestations de Juifs, fixe le nombre de Juifs à arrêter et à livrer ainsi que les critères d’arrestation, et acte le transfert de Juifs depuis la zone sud, alors non occupée, en vue de leur déportation. De plus, à partir du 11 novembre 1942, la zone sud est envahie par les Allemands qui pénètrent dans les villes dont Vic-le-Comte. Les troupes du IIIe Reich se chargent alors le plus souvent des arrestations, appuyées par la Milice. Cette politique a des conséquences terribles pour la famille Blum. Le frère d'Henry est arrêté à Villeneuve-sur-Lot en 1943 puis déporté. Son oncle et sa tante sont à leur tour arrêtés alors qu'ils sont en maison de retraite à Nice. Ils sont déportés également. Début 1944, c'est le père d'Henry qui est raflé à l'âge de 84 ans à Lunéville en Meurthe-et-Moselle . Il est écroué au camp d'internement d'Ecrouves près de Toul. Ce camp a été ouvert en 1941 par les autorités françaises. Gardiens et gendarmes sont français. Les allemands y sont également présents. Ce camp est destiné aux prisonniers politiques mais aussi aux Juifs en partance ensuite pour Compiègne et Drancy avant de rejoindre les centres de mise à mort polonais[3]. Très fatigué, le vieil homme ne supporte pas la détention et meurt à Ecrouves.

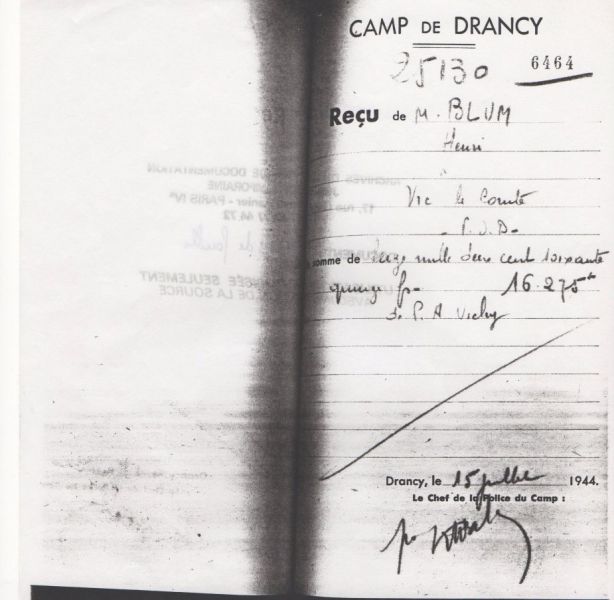

En fin d'après-midi, le 13 juin 1944, Simone et ses enfants se rendent à l'arrêt de bus du boulevard du Jeu de Paume pour accueillir Henry de retour de sa journée de travail à Clermont. Mais les collègues présents informent Simone que son mari vient d'être arrêté sur son lieu de travail, apparemment par la Gestapo à la suite d'une dénonciation. Simone est alors victime d'un malaise. Henry est interné au 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand, qui sert alors de prison à la Gestapo. Est-ce de son propre chef ? Est-ce à la demande de la Gestapo ? Quoiqu'il en soit, le 17 juin, Simone et sa sœur Gisèle se rendent à Clermont à la prison apporter une valise à Henry. Elles sont alors toutes deux arrêtées à leur tour. Les choses s’enchaînent ensuite très vite. Le 15 juillet, Henry, Simone et Gisèle sont transférés à Drancy. En effet, au début de l’été 1944, devant la progression des forces alliées, des milliers de Juifs sont acheminés à Drancy depuis les villes du Sud pour être déportés. Ce camp est depuis mars 1942 le camp de rassemblement et de transit de tous les Juifs de France en vue de leur déportation et de leur assassinat à Auschwitz. Entre mars 1942 et août 1944, environ 63000 Juifs seront déportés du camp de Drancy, parmi les 76000 Juifs déportés de France. Depuis juin-juillet 1943, un commando de S.S. autrichiens, avec à sa tête Aloïs Brunner, est en charge de l’administration du camp jusqu’alors confiée à la Préfecture de police – la gendarmerie française assure cependant la surveillance générale du camp de 1941 à 1944. A leur arrivée, Henry, Simone et Gisèle sont fouillés et dépouillés des quelques francs qu'ils ont sur eux ou des montres qu'ils portent comme en témoigne les carnets de fouille retrouvés après-guerre. En cette fin juillet 1944, la situation est particulièrement instable. Les alliés ont débarqué depuis le 6 juin et progressent vers Paris. La libération du territoire est en marche. Pourtant Alois Brunner poursuit jusqu’au bout sa folie meurtrière. Il envoie ses commandos dans les maisons de l’UGIF de la région parisienne et « rafle » 300 enfants dont 18 nourrissons.

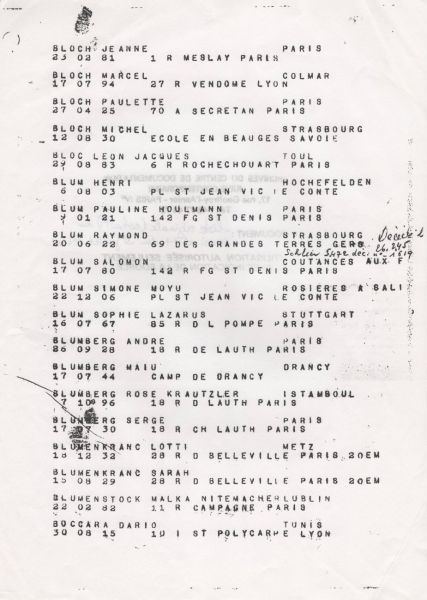

Il organise alors le convoi 77, dernier grand convoi de déportés. Henry Blum, Simone Blum et Gisèle Moyse font partis des 1300 personnes qui montent dans des wagons à bestiaux en gare de Bobigny pour Auschwitz. En raison de la rafle récente menée dans les maisons de l'UGIF, le nombres des enfants présents est particulièrement important ( plus de 300 ). 125 enfants sont âgés de moins de 10 ans. Après 4 jours de voyage, le train arrive le 3 août vers minuit au cœur du vaste camp de Birkenau, sur la nouvelle rampe construite pour acheminer le flot ininterrompu de juifs de Hongrie. En effet, en 1944, les Juifs de Hongrie ( 725 000 personnes ) constituent la dernière grande communauté à avoir échappé à la « solution finale » et l'entrée en mars 1944 des troupes allemandes dans le pays scelle leur sort. Le commandant du camps, Rudolf Höss lance alors des travaux afin que les installations de mise à mort puissent éliminer des milliers de corps. Auschwitz prend alors une dimension industrielle totalement inédite en matière d'assassinat. Ce sont alors 430 000 personnes qui, entre la mi-mai et la mi-juillet 1944, sont déportées depuis le Hongrie et, dans leur immense majorité, assassinées, au rythme effréné de 12 000 par jour[4].C'est donc à un moment paroxystique que le convoi 77 en provenance de France arrive à Auschwitz. Que se passe-t-il alors ? Hélène Fenster, originaire de Vichy et survivante du convoi 77 en a témoigné à son retour de déportation :

« Le train s'arrête, on ouvre les portes du wagon à bestiaux, aux cris «Raus! Laissez vos affaires!», répétés jusqu'à ce que le dernier voyageur soit descendu. Nous sommes hébétés. Où sommes-nous?

Pour moi très vite c'est le gouffre. Il fait noir, au loin des fils de fer barbelés, des lumières, des projecteurs braqués sur nous, on ne discerne rien, des cris, des bousculades. Je ne connais personne. Où suis-je? Tout à coup je me retrouve dans une colonne épaisse, une marée humaine, des femmes uniquement, entourées par les S.S. allemands et des hommes costauds, en habits rayés, hurlant, nous faisant avancer vers le «comité d'accueil»: Mengele et ses aides S.S. Tout va très vite: à gauche, à droite et on avance dans le gouffre.»[5]

En raison des besoins de main d’œuvre colossaux engendrés par la présence d'un gigantesque complexe industriel voisin avec notamment l'immense usine IG Farben, les SS ont introduit une spécificité propre à Auschwitz : la « sélection ». Ainsi, parmi les déportés du convoi 77, 291 hommes et 283 femmes sont sélectionnés pour le travail. Les 726 autres personnes sont immédiatement gazées. Parmi elles, 300 enfants.

A l'été 1944, la situation militaire du IIIe Reich se dégrade. L'armée rouge entre en territoire polonais en juillet. Fin août, elle est à 200 km d'Auschwitz. Les SS organisent alors le transfert de 97 000 détenus depuis Auschwitz vers différents camps à l'intérieur du territoire du Reich entre juillet et la fin novembre 1944. Le centre de mise à mort ne cesse cependant pas pour autant d'être alimenté en victimes, bien que son activité diminue. Parallèlement débute le démontage de baraques, la destruction de documents. En janvier 1945, l'Armée rouge reprend sa marche en avant à travers le territoire polonais. Il reste alors 67 000 prisonniers à Auschwitz. Le 17 janvier, 58 000 détenus sont jetés sur les routes à destination de camps à l'intérieur du territoire allemand. On parle alors de « marches de la mort ». Des milliers de personnes meurent d'épuisement et de froid. Entre le 20 et le 26 janvier , les SS procèdent au dynamitage des chambres à gaz et crématoires et fuient, laissant 9000 détenus épuisés, incapables de se déplacer. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques atteignent Auschwitz... Ils entrent alors sur le site de Birkenau. Ils découvrent 348 820 vêtements d'hommes, 836 255 vêtements de femmes, 38 000 paires de chaussures d'hommes et 514 843 de femmes et dans 7 wagons stationnés sur la voie ferrée centrale 514 843 pièces de divers vêtements. Quelques milliers de détenus sont encore en vie parmi les 9000 laissés par les SS.

A Paris, les premiers convois de rescapés arrivent fin avril 45. Des centres d'accueil sont mis sur pied dont celui de l'hôtel Lutetia. Comme de nombreuses familles, les proches d'Henry, de Simone et de Gisèle attendent désespérément leur retour. Ils envoient des photos et espèrent avoir des informations sur leur devenir. Malheureusement Henry et Simone Blum ne feront pas partie des 214 rescapés du convoi 77 parmi lesquels on compte 68 hommes et 146 femmes. Les deux enfants, Pierre et Francine sont accueillis dans une famille à Vic le Comte puis ils sont pris en charge par l’Œuvre de Secours aux Enfants chargée à la libération d'accompagner vers l'âge adulte plus de 2 000 enfants devenus orphelins, dont 427 rescapés du camp de Buchenwald.

Les noms d'Henry Blum, de Simone Blum et de Gisèle Moyse sont gravés sur le monument aux morts de la commune de Vic le Comte. Ils le sont également sur le « mur des noms » au mémorial de la Shoah à Paris. Ce mur recense les 76 000 Juifs déportés de France. Enfin Henry Blum, Simone Blum et Gisèle Moyse ont leur nom à Yad Vashem, mémorial israélien situé à Jérusalem, parmi les quatre millions de victimes déjà identifiées. Près de deux millions de noms restent encore inconnus. Leurs noms figurent là pour toujours. Les nazis ont voulu nier l' existence de ceux qu'ils ont assassinés : Les victimes retrouvent ici une place dans l’éternité de la pierre. Ces monuments portent la douleur, celle des survivants, celle des descendants, mais elle porte aussi la responsabilité des vivants. Chaque homme doit faire de cette abomination une leçon. Connaître la Shoah est donc une nécessité absolue, raconter l'histoire de ces hommes et femmes victimes d'une ignominie qui poussa la haine raciste de certains jusqu’à l’extermination de leurs semblables est une exigence. C'est cette profonde conviction qui m'a conduit à m'engager dans ce travail et à vous livrer cette modeste contribution.

Cyrille Fayolle

Bibliographie indicative

Tal Bruttmann, Christophe Tarricone, les 100 mots de la Shoah, Presses Universitaires de France, 2016

Tal Bruttmann, Auschwitz, Éditions La Découverte, 2015

Annette Wieviorka, Auschwitz, la mémoire d'un lieu, Éditions Pluriel, 2012

Tal Bruttmann (dir.), Persécutions et spoliations des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, Presses universitaires de Grenoble, 2004

Saul Friedländer, Les années d'Extermination, Éditions du Seuil, 2007

Paul Barnola, Andrée, Nicole et Jean-Claude Aresté, Résister au fascisme, Éditions G. de Bussac, 2001

Eugène Martres, l'Auvergne dans la tourmente, 1939-1945, Éditions De Borée, 2000

John F . Sweets, Clermont-Ferrand à l'heure allemande, Éditions Plon, 1996

Sitographie indicative

Site internet Convoi 77 - Le Projet Européen Convoi 77 à pour ambition de reconstituer l'histoire des 1321 déportés du dernier convoi de Drancy vers Auschwitz le 31 juillet 1944.

Site internet du Mémorial de la Shoah

Site internet des des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation de l'Allier.

Sources des photos

Carnet de fouille du camp de Drancy ( source Françine Blum-Menichini )

Entrée du camp de Birkenau ( photo cyrille Fayolle )

Simone, Françine, Pierre et Henry Blum devant l'église Saint jean ( source Françine Blum-Menichini)

Monument aux morts ( 1939-1945 ) de la commune de Vic-le-comte ( photo Cyrille Fayolle )

Liste du convoi 77 du 31 juillet 1944 ( Drancy - Auschwitz-Birkenau )

L'ensemble de la famille réfugiée à Vic-le-Comte ( source Françine Blum-Menichini )

Françine et Pierre Blum en compagnie de Mademoiselle Boyer ( source Françine Blum-Menichini )

[1] Annette Wieviorka, « Des spoliations aux restitutions », dans Tal Bruttmann (dir.), Persécutions et spoliations des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, (Presses universitaires de Grenoble, 2004)

[2]John F. Sweets, Clermont-Ferrand à l'heure allemande, Plon, 1996

[3] Répression. Camps d'internement en France pendant la seconde guerre mondiale. Aspects du phénomène concentrationnaire, Bulletin du Centre d'histoire régionale de l’Université de Saint-Étienne, 1984

[4]Tal Bruttmann, Auschwitz, Éditions la Découverte, 2015 p. 69

[5] Témoignage recueilli sur le site des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation de l'Allier.